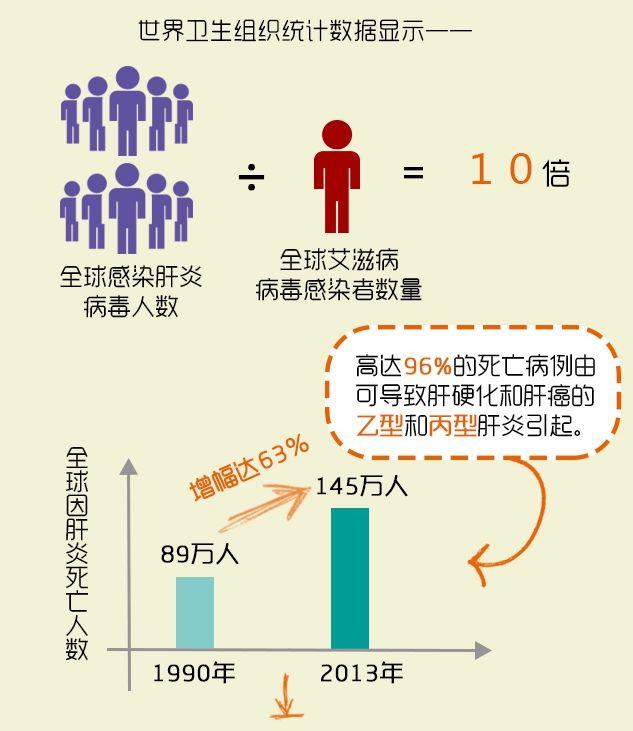

慢性乙型肝炎(简称慢乙肝)作为一种全球性的公共卫生问题,长期以来一直是医学界和患者关注的焦点,据世界卫生组织(WHO)数据显示,全球约有2.57亿人感染乙型肝炎病毒(HBV),而中国是受慢乙肝影响最为严重的国家之一,感染人数超过7000万,这一庞大的数字不仅给患者的身心健康带来巨大负担,也对社会医疗资源构成严峻挑战,随着医学技术的不断进步和临床研究的深入,中国在慢乙肝治疗领域取得了令人瞩目的成就——临床治愈率已达到33.8%,这一成果标志着中国在慢乙肝治疗上迈出了重要的一步。

背景与现状

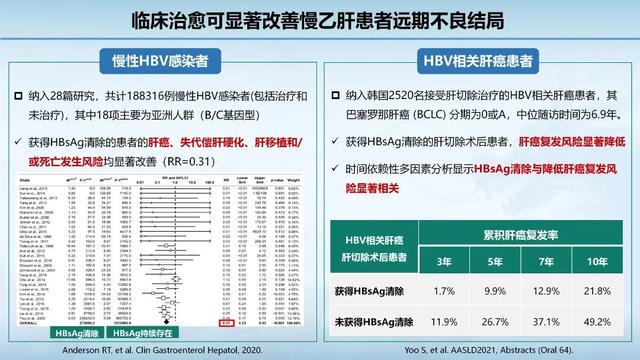

慢乙肝是一种由乙型肝炎病毒引起的慢性肝脏疾病,其特点是病毒持续存在于体内,可导致肝脏炎症、纤维化、肝硬化甚至肝癌,由于HBV的复杂性和隐蔽性,传统治疗方式往往只能控制病毒复制,难以实现彻底清除病毒,达到临床治愈的目标,长期以来,寻找有效、安全、经济的治疗方案一直是医学界努力的方向。

近年来,随着直接抗病毒药物(DAAs)的研发成功和广泛应用,以及免疫治疗、基因治疗等新技术的不断涌现,慢乙肝的治疗策略得到了极大的丰富和优化,中国作为全球最大的乙肝患者群体国家之一,在慢乙肝治疗领域投入了大量资源,开展了多项大规模临床试验和科研项目,为提高临床治愈率奠定了坚实基础。

8%临床治愈率的背后

这一令人振奋的数字背后,是中国科研人员和临床医生多年不懈努力的结果,具体而言,33.8%的临床治愈率主要得益于以下几个方面:

1、新型抗病毒药物的应用:以恩替卡韦、替诺福韦酯等为代表的核苷(酸)类似物,以及以丙酚替诺福韦为代表的直接抗病毒药物,因其高疗效、低耐药性等特点,被广泛应用于慢乙肝的治疗中,这些药物能够有效地抑制HBV复制,为患者提供更稳定的治疗效果。

2、个体化治疗方案:随着基因测序技术的发展和普及,医生能够根据患者的基因型、病毒载量、肝组织学变化等因素制定个体化的治疗方案,这种精准医疗的方式,大大提高了治疗的有效性和安全性。

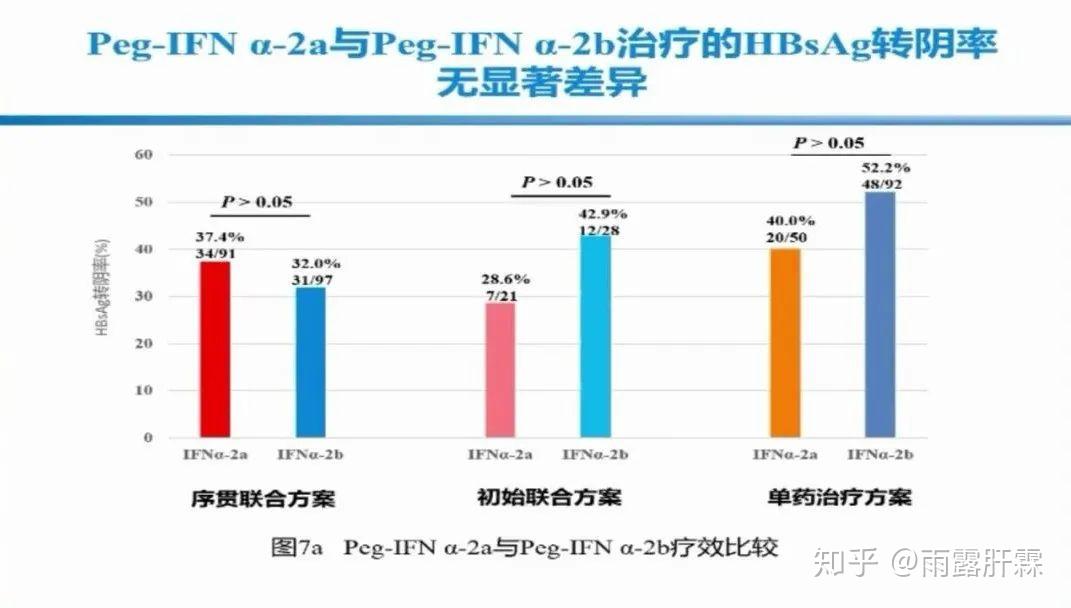

3、免疫调节治疗:近年来,免疫调节治疗在慢乙肝治疗中展现出巨大潜力,通过调节患者自身的免疫系统,增强其对HBV的清除能力,从而实现更高的临床治愈率,干扰素治疗和免疫细胞疗法等,为部分患者提供了新的治疗选择。

4、综合管理措施:除了药物治疗外,中国还实施了包括定期监测、健康教育、心理支持等在内的综合管理措施,这些措施不仅有助于提高患者的依从性,还能及时发现并处理治疗过程中的问题,确保治疗效果的最大化。

临床案例与患者故事

为了更直观地展示这一成就,让我们来看几个真实的临床案例:

案例一:李先生是一位45岁的慢乙肝患者,长期接受核苷(酸)类似物治疗,经过5年的规范治疗后,他的HBV DNA检测结果持续阴性,肝组织学检查显示炎症和纤维化明显改善,在医生的建议下,他进一步接受了免疫调节治疗,最终实现了临床治愈。

案例二:张女士是一位年轻的白领女性,因工作繁忙而忽视了对慢乙肝的治疗,在了解到最新的治疗方案后,她决定接受个体化治疗方案并配合综合管理措施,经过一年的治疗和监测,她的病情得到有效控制并逐渐好转,最终达到了临床治愈的标准。

这些案例只是众多成功治疗中的一部分,但它们共同说明了中国在慢乙肝临床治愈方面取得的显著进展。

面临的挑战与未来展望

尽管中国在慢乙肝临床治愈方面取得了显著成效,但仍面临诸多挑战:

资源分配不均:由于地域、经济条件等因素的影响,部分地区和患者群体难以获得高质量的医疗服务,未来需要进一步优化医疗资源配置,提高基层医疗机构的诊疗能力。

长期随访与监测:临床治愈并非一蹴而就,患者需要长期的随访和监测以防止病情复发,如何建立更加高效、便捷的随访机制是亟待解决的问题。

公众认知与教育:尽管临床治愈率有所提高,但公众对慢乙肝的认知仍存在不足,加强健康教育、提高患者依从性是持续提高治愈率的关键。

面对这些挑战,中国政府和医学界正积极采取措施应对:加强基层医疗体系建设、推广远程医疗服务、开展大规模的健康教育活动等,随着基因编辑、细胞治疗等新技术的不断成熟和应用,未来慢乙肝的临床治愈率有望进一步提高。

中国慢乙肝临床治愈率达到33.8%,这一成果不仅是对患者和家庭的巨大福音,也是对全球公共卫生事业的重大贡献,它标志着中国在慢乙肝治疗领域迈出了坚实的一步,为全球其他国家提供了宝贵的经验和借鉴,这只是一个开始,未来的路还很长,只有持续投入、不断创新、加强国际合作,才能最终实现消灭慢乙肝的目标,让我们携手共进,为更多患者带来希望和光明!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...